Si è concluso con grande partecipazione e interesse il 27° Congresso Internazionale della Federazione Mediterranea per la Sanità e la Produzione dei Ruminanti (Fe.Me.S.P.Rum.), ospitato nella storica cornice della città di Bologna.

L’evento, organizzato dal Prof. Arcangelo Gentile (Presidente della World Association for Buiatrics), ha riunito oltre 180 esperti del settore, tra veterinari clinici, ricercatori, accademici, zootecnici e rappresentanti delle istituzioni sanitarie, provenienti da tutto il bacino del Mediterraneo, tra cui Algeria, Tunisia, Repubblica Araba Unita, Croazia, Grecia, Portogallo, Spagna, Turchia, Siria, Pakistan, oltre all’Italia.

Durante il congresso sono stati presentati oltre 110 contributi scientifici, suddivisi tra Keynote lecture, short comunication e poster, offrendo un ampio panorama delle attuali ricerche e innovazioni nel settore dell’allevamento dei ruminanti. I lavori hanno affrontato in maniera articolata le principali sfide sanitarie, produttive e ambientali legate all’allevamento dei ruminanti, con un focus trasversale su questioni emergenti come il cambiamento climatico, le malattie transfrontaliere e la sostenibilità dei sistemi zootecnici. Il cambiamento climatico è stato analizzato per il suo impatto sul benessere animale, con studi che hanno evidenziato strategie per mitigare lo stress da calore nei ruminanti e migliorare la resilienza degli allevamenti. Le malattie transfrontaliere, come la peste dei piccoli ruminanti, la pleuropolmonite contagiosa e la dermatite nodulare contagiosa, sono state discusse in relazione alla loro diffusione e alle misure di controllo, sottolineando l’importanza di un approccio “One Health”. Infine, la sostenibilità dei sistemi zootecnici è stata esplorata attraverso l’adozione di tecnologie innovative, la riduzione delle emissioni di gas serra e l’uso di sottoprodotti agroindustriali per migliorare la qualità dei prodotti e ridurre l’impatto ambientale.

Il congresso si è, dunque, configurato come un importante momento di confronto ed aggiornamento scientifico tra ricercatori, professionisti del settore e stakeholder, contribuendo a delineare le future direttrici della ricerca e dell’innovazione nell’allevamento dei ruminanti.

Programma scientifico e raccolta degli abstract

Leggi il resoconto completo

Prof. Annamaria Passantino, DVM, Ph.D., Dipl. ECAWBM(AWSEL) (Dipartimento di Scienze Veterinarie, Università degli Studi di Messina

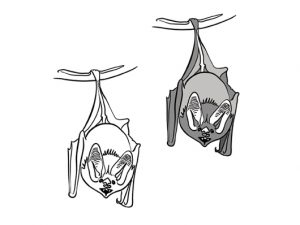

Le linee guida rappresentano uno strumento tecnico metodologico di riferimento per tutti i centri di recupero per la fauna e forniscono indicazioni aggiornate e uniformi sulle corrette procedure di gestione dei chirotteri durante le fasi di recupero e riabilitazione degli individui trovati in difficoltà. Il documento comprende una parte introduttiva generale, i criteri per il ricovero, le metodologie di stabulazione, un prontuario medico, esempi di interventi chirurgici e protocolli per la gestione delle patologie più comuni, oltre ai criteri per valutare l’idoneità alla vita libera e le modalità di rilascio in natura.

Le linee guida rappresentano uno strumento tecnico metodologico di riferimento per tutti i centri di recupero per la fauna e forniscono indicazioni aggiornate e uniformi sulle corrette procedure di gestione dei chirotteri durante le fasi di recupero e riabilitazione degli individui trovati in difficoltà. Il documento comprende una parte introduttiva generale, i criteri per il ricovero, le metodologie di stabulazione, un prontuario medico, esempi di interventi chirurgici e protocolli per la gestione delle patologie più comuni, oltre ai criteri per valutare l’idoneità alla vita libera e le modalità di rilascio in natura. Nell’ambito del progetto finanziato dall’UE “

Nell’ambito del progetto finanziato dall’UE “

Nonostante il termine deserto si associ a un’idea di vuoto o disabitato, gli ecosistemi desertici ospitano una componente importante di biodiversità, unica nel suo genere.

Nonostante il termine deserto si associ a un’idea di vuoto o disabitato, gli ecosistemi desertici ospitano una componente importante di biodiversità, unica nel suo genere. Un nuovo metodo di analisi consente di misurare con maggiore accuratezza gli ormoni legati allo stress in cavalli e pecore, offrendo uno strumento utile per valutare il loro benessere nel tempo

Un nuovo metodo di analisi consente di misurare con maggiore accuratezza gli ormoni legati allo stress in cavalli e pecore, offrendo uno strumento utile per valutare il loro benessere nel tempo

Ogni giorno, milioni di uova arrivano sulle nostre tavole. Ma cosa sappiamo del benessere delle galline che le producono? Un recente studio pubblicato sulla rivista internazionale

Ogni giorno, milioni di uova arrivano sulle nostre tavole. Ma cosa sappiamo del benessere delle galline che le producono? Un recente studio pubblicato sulla rivista internazionale  Un nuovo e significativo documento, chiamato “Policy Brief – Livestock are more than food” (Gli animali da allevamento sono molto più che cibo), elaborato dall’Animal Task Force (ATF) e

Un nuovo e significativo documento, chiamato “Policy Brief – Livestock are more than food” (Gli animali da allevamento sono molto più che cibo), elaborato dall’Animal Task Force (ATF) e  Il Centro di Referenza Europeo per il benessere dei volatili e delle piccole specie (EURCAW-SFA) al quale IZSLER partecipa, ha avviato uno studio tecnico per valutare la prevalenza e la ripetibilità tra diversi osservatori degli indicatori più validi e fattibili basati sugli animali, per valutare lo stato di coscienza nelle anatre dopo lo stordimento con bagno d’acqua, sia prima che durante il dissanguamento.

Il Centro di Referenza Europeo per il benessere dei volatili e delle piccole specie (EURCAW-SFA) al quale IZSLER partecipa, ha avviato uno studio tecnico per valutare la prevalenza e la ripetibilità tra diversi osservatori degli indicatori più validi e fattibili basati sugli animali, per valutare lo stato di coscienza nelle anatre dopo lo stordimento con bagno d’acqua, sia prima che durante il dissanguamento.