Listeria Monocytogenes e il ruolo della proteomica: comprendere a fondo un patogeno alimentare

Una ricerca che approfondisce l’adattamento e il comportamento di un importante patogeno alimentare. L’importanza di avanzate tecniche analitiche per comprendere meglio la virulenza del microrganismo

Una ricerca che approfondisce l’adattamento e il comportamento di un importante patogeno alimentare. L’importanza di avanzate tecniche analitiche per comprendere meglio la virulenza del microrganismo

La proteomica è un settore della biologia molecolare che si focalizza sull’analisi completa delle proteine presenti in una cellula o un microrganismo. Più specificamente, studia il profilo delle proteine, le loro interazioni e funzioni. Una tecnica che ha aperto nuove strade verso la comprensione dei meccanismi molecolari, permettendo agli scienziati di avere uno sguardo più profondo e dettagliato su come gli organismi viventi funzionano e come reagiscono all’ambiente.

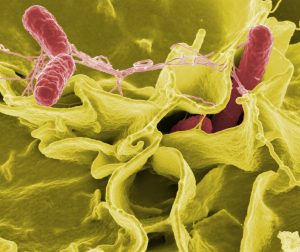

Proprio la proteomica è al centro di due lavori scientifici, realizzati dall’Istituto Zooprofilattico di Teramo in collaborazione con l’Università di Teramo, che approfondiscono il ruolo di questa disciplina nella comprensione del comportamento e dell’adattamento di Listeria monocytogenes, un microrganismo ben noto nel mondo della microbiologia e dell’industria alimentare. Listeria rappresenta infatti una continua sfida per i ricercatori data la sua capacità di causare la listeriosi, una malattia grave soprattutto per pazienti immunodepressi, anziani, donne incinte e neonati. A questo bisogna aggiungere la sua diffusione ubiquitaria, in particolare negli ambienti di produzione alimentare, un dato che lo rende un argomento di cruciale importanza nel campo della sicurezza alimentare. La sfida di prevenire la contaminazione alimentare da Listeria monocytogenes non riguarda però solo il microrganismo stesso, ma anche la complessità dei cibi che consumiamo. Gli alimenti sono infatti matrici complesse in cui i batteri possono subire cambiamenti fisiologici e strutturali che non solo permettono loro di resistere ma anche di crescere ed esprimere geni associati a una maggiore virulenza.

La prima ricerca, pubblicata sulla rivista scientifica Foods, ha utilizzato metodi proteomici per analizzare come Listeria reagisce a diverse condizioni di stress, adattandosi a condizioni ambientali avverse come acidità, basse temperature e alte concentrazioni di sale. “Volevamo studiare in dettaglio – spiega Federica D’Onofrio, ricercatrice IZSAM e dottoranda in Scienze degli Alimenti con la professoressa Maria Schirone – come il microrganismo modula la sua espressione proteica in risposta alle situazioni ambientali in cui si trova. Questo ci ha permesso di osservare come alcune proteine, essenziali per la virulenza, vengano prodotte solo in determinate condizioni di stress”.

Fonte: IZS Teramo

La gestione dei sedimenti dragati nei porti e nelle lagune deve essere volta ad evitare potenziali impatti sugli ecosistemi marini. È pertanto fondamentale indagare i possibili effetti di miscele complesse di contaminanti chimici presenti nei sedimenti su specie animali che risiedono nelle lagune e nelle aree costiere.

La gestione dei sedimenti dragati nei porti e nelle lagune deve essere volta ad evitare potenziali impatti sugli ecosistemi marini. È pertanto fondamentale indagare i possibili effetti di miscele complesse di contaminanti chimici presenti nei sedimenti su specie animali che risiedono nelle lagune e nelle aree costiere. E’ stato recentemente pubblicata dalla Milano University Press la monografia “Valutazione e Comunicazione del rischio“ a cura della Prof.ssa Maria Longeri. Il volume, scritto da specialisti ed esperti della materia, rappresenta una guida per coloro che si avvicinano per la prima volta al tema della valutazione del rischio in sicurezza alimentare. Il testo descrive le metodologie, il corpo normativo, le conoscenze e le competenze necessarie per effettuare un valutazione e comunicazione del rischio efficace nell’ambito della sicurezza alimentare.

E’ stato recentemente pubblicata dalla Milano University Press la monografia “Valutazione e Comunicazione del rischio“ a cura della Prof.ssa Maria Longeri. Il volume, scritto da specialisti ed esperti della materia, rappresenta una guida per coloro che si avvicinano per la prima volta al tema della valutazione del rischio in sicurezza alimentare. Il testo descrive le metodologie, il corpo normativo, le conoscenze e le competenze necessarie per effettuare un valutazione e comunicazione del rischio efficace nell’ambito della sicurezza alimentare. Tra gennaio e ottobre del 2023 14 Paesi dell’UE/SEE, il Regno Unito e gli Stati Uniti hanno segnalato 335 casi legati a questo focolaio epidemico.

Tra gennaio e ottobre del 2023 14 Paesi dell’UE/SEE, il Regno Unito e gli Stati Uniti hanno segnalato 335 casi legati a questo focolaio epidemico.

La vaccinazione preventiva anti-aviaria dovrebbe essere condotta “nelle specie di pollame più sensibili e infettive nelle aree ad alto rischio di trasmissione”. Anche ricorrendo a “somministrazioni multiple”, cioè i richiami.

La vaccinazione preventiva anti-aviaria dovrebbe essere condotta “nelle specie di pollame più sensibili e infettive nelle aree ad alto rischio di trasmissione”. Anche ricorrendo a “somministrazioni multiple”, cioè i richiami. È online

È online  La normativa UE prescrive che le informazioni sugli alimenti siano esatte, chiare, di facile comprensione e non fuorvianti. La Corte verificherà con l’audit l’impostazione della politica dell’UE in materia di etichettatura degli alimenti e le azioni intraprese dalla Commissione europea e dagli Stati membri tra il 2011 e il 2023. L’attenzione si concentrerà sugli alimenti preconfezionati. Gli auditor si recheranno anche in tre Stati membri (Belgio, Italia e Lituania) per incontrare i portatori di interessi coinvolti al fine di individuare le buone pratiche e gli aspetti insidiosi.

La normativa UE prescrive che le informazioni sugli alimenti siano esatte, chiare, di facile comprensione e non fuorvianti. La Corte verificherà con l’audit l’impostazione della politica dell’UE in materia di etichettatura degli alimenti e le azioni intraprese dalla Commissione europea e dagli Stati membri tra il 2011 e il 2023. L’attenzione si concentrerà sugli alimenti preconfezionati. Gli auditor si recheranno anche in tre Stati membri (Belgio, Italia e Lituania) per incontrare i portatori di interessi coinvolti al fine di individuare le buone pratiche e gli aspetti insidiosi. Sono stati individuati due sotto-cluster di Salmonella Enteritidis ST11 endemica con almeno 134 casi umani identificati in 11 Paesi dell’UE/SEE. La maggior parte dei casi è stata segnalata tra gennaio e agosto 2023. Le informazioni disponibili provenienti dalle interviste ai pazienti in Austria e Danimarca suggeriscono che la carne di pollo sia un possibile veicolo di infezione. In Germania sono iniziate le interviste ai pazienti.

Sono stati individuati due sotto-cluster di Salmonella Enteritidis ST11 endemica con almeno 134 casi umani identificati in 11 Paesi dell’UE/SEE. La maggior parte dei casi è stata segnalata tra gennaio e agosto 2023. Le informazioni disponibili provenienti dalle interviste ai pazienti in Austria e Danimarca suggeriscono che la carne di pollo sia un possibile veicolo di infezione. In Germania sono iniziate le interviste ai pazienti. L’Ufficio 2 – Igiene degli alimenti ed esportazioni della Direzione Generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione del Ministero della Salute ha diffuso una nota sulla pubblicazione delle Linee Guida per la valutazione del rischio per la gestione uniforme del monitoraggio delle biotossine marine nelle aree di produzione e stabulazione dei molluschi bivalvi a livello nazionale.

L’Ufficio 2 – Igiene degli alimenti ed esportazioni della Direzione Generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione del Ministero della Salute ha diffuso una nota sulla pubblicazione delle Linee Guida per la valutazione del rischio per la gestione uniforme del monitoraggio delle biotossine marine nelle aree di produzione e stabulazione dei molluschi bivalvi a livello nazionale.