Aviaria: mucche hanno gli stessi recettori umani per l’influenza

Le mucche hanno gli stessi recettori per i virus influenzali degli esseri umani e degli uccelli. Questo il risultato di uno studio in preprint, che aumenta la preoccupazione sulla situazione USA dove l’influenza aviaria si sta diffondendo rapidamente tra il bestiame.

Le mucche hanno gli stessi recettori per i virus influenzali degli esseri umani e degli uccelli. Questo il risultato di uno studio in preprint, che aumenta la preoccupazione sulla situazione USA dove l’influenza aviaria si sta diffondendo rapidamente tra il bestiame.

Gli scienziati temono che le mucche possano diventare dei comodi ospiti per il virus, permettendogli di modificarsi fino a trovare il modo di diffondersi meglio tra le persone. Un evento del genere, sebbene raro, dicono gli esperti, potrebbe metterci sulla strada di un’altra pandemia. Per anni, l’H5N1, o influenza aviaria ad alta patogenicità, è rimasta confinata principalmente alla popolazione di uccelli, ma recentemente ha iniziato a infettare un numero crescente di mammiferi, suggerendo che il virus potrebbe adattarsi e avvicinarsi a diventare un agente patogeno per l’uomo.

I virus dell’influenza aviaria hanno decimato gli allevamenti di pollame negli Stati Uniti e, poiché è noto che i maiali contraggono il virus dell’influenza aviaria, i suini sono stati attentamente monitorati per rilevare segni di infezione, ma le mucche non erano sul radar di nessuno come potenziali ospiti.

Dalla fine di marzo, secondo il Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti, sono state invece trovate 42 mandrie infette in nove stati. Solo un essere umano – per quanto ai dati ufficiali – è stata infettata dal virus H5N1 dopo il contatto con mucche infette, e i Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie affermano che l’attuale rischio per la salute pubblica è basso, sebbene stiano lavorando con gli stati USA per monitorare le persone con esposizione agli animali .

“La scoperta nei bovini è stata molto diversa”, ha affermato il dottor Lars Larsen alla “CNN”, professore di microbiologia clinica veterinaria presso l’Università di Copenaghen in Danimarca. Nei mammiferi, l’influenza infetta tipicamente i polmoni. Nei gatti può anche infettare il cervello. “Qui vediamo un’enorme quantità di virus nelle mammelle e nel latte”, ha detto Larsen.

I virus hanno bisogno di un modo per penetrare nelle cellule. Per il virus che causa il Covid-19, la chiave è un recettore chiamato ACE2. Nel caso dei virus influenzali, si tratta di una molecola che fuoriesce dalla superficie delle cellule chiamata acido sialico. Animali diversi presentano forme diverse di acidi sialici. Gli uccelli hanno recettori che hanno forme leggermente diverse da quelli che gli esseri umani hanno nel tratto respiratorio superiore.

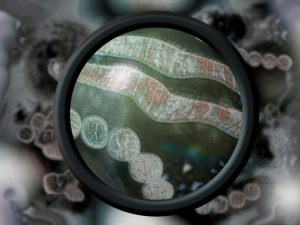

Fino a poco tempo fa, nessuno sapeva che tipo di recettori ad acido sialico avessero le mucche, perché si credeva che non contraessero virus influenzali di ceppo A come l’H5N1. Larsen e i suoi colleghi negli Stati Uniti e in Danimarca hanno prelevato campioni di tessuto dai polmoni, dalla trachea, dal cervello e dalle ghiandole mammarie di vitelli e mucche e li hanno colorati con composti che sapevano si sarebbero attaccati a diversi tipi di recettori ad acido sialico. Hanno tagliato i tessuti colorati molto sottilmente e li hanno osservati al microscopio.

Ciò che hanno visto è stato sorprendente: le minuscole sacche delle mammelle produttrici di latte, chiamate alveoli, erano piene di recettori ad acido sialico e avevano sia il tipo di recettori associati agli uccelli che quelli più comuni negli esseri umani. Quasi ogni cellula esaminata conteneva entrambi i tipi di recettori, ha affermato l’autrice principale dello studio, la dott.ssa Charlotte Kristensen, ricercatrice post-dottorato in patologia veterinaria presso l’Università di Copenaghen.

Questa scoperta ha sollevato preoccupazione perché uno dei modi in cui i virus influenzali cambiano e si evolvono è scambiando pezzi del loro materiale genetico con altri virus influenzali. Questo processo, chiamato riassortimento, richiede che una cellula venga infettata contemporaneamente da due diversi virus influenzali.

“Se si introducono entrambi i virus nella stessa cellula contemporaneamente, è possibile che da essa escano essenzialmente virus ibridi”, ha affermato l’autore dello studio, il dottor Richard Webby, direttore del Centro per gli studi sull’ecologia dell’influenza negli animali e negli uccelli dell’Organizzazione mondiale della sanità. Per essere infettata contemporaneamente da due virus influenzali – un virus dell’influenza aviaria e un virus dell’influenza umana – una cellula dovrebbe avere entrambi i tipi di recettori dell’acido sialico, cosa che hanno le mucche, cosa che non era nota prima di questo studio.

Ma gli studiosi lo ritengono un evento raro, anche in ragione del periodo dell’anno. Perché qualcosa del genere accada, una mucca infetta dal virus dell’influenza aviaria dovrebbe contrarre un ceppo influenzale diverso da un essere umano infetto. Attualmente, i contagi da influenza umana sono bassi negli USA e diminuiscono con la fine della stagione influenzale, rendendo la possibilità che qualcosa del genere accada ancora più remota. Seppur non impossibile, sottolineano i ricercatori.

Fonte: AGI

Nelle attuali condizioni in Europa, la PSA (Peste Suina Africana) si trasmette da suino a suino – oltre che tramite carni infette o rifiuti di cucina – tramite contagio diretto (da animale ammalato ad animale sano) o indiretto (ad esempio, cioè, contagio mediato dall’uomo con scarpe od abiti contaminati). Attualmente è in corso un’ondata epidemica nei cinghiali in alcune zone della Pianura Padana, un territorio in cui mosche e zanzare sono largamente diffuse nei mesi estivi. Considerata questa situazione, c’è chi teme che questi insetti possano trasmettere la malattia, agendo da “vettori meccanici” del virus. Se venissero in contatto con un cinghiale ammalato o con una carcassa di cinghiale morto a causa della PSA, potrebbero avere la capacità di trasportare “passivamente” il virus; e così, spinte dal vento, introdurlo in aziende di suini domestici anche a chilometri di distanza.

Nelle attuali condizioni in Europa, la PSA (Peste Suina Africana) si trasmette da suino a suino – oltre che tramite carni infette o rifiuti di cucina – tramite contagio diretto (da animale ammalato ad animale sano) o indiretto (ad esempio, cioè, contagio mediato dall’uomo con scarpe od abiti contaminati). Attualmente è in corso un’ondata epidemica nei cinghiali in alcune zone della Pianura Padana, un territorio in cui mosche e zanzare sono largamente diffuse nei mesi estivi. Considerata questa situazione, c’è chi teme che questi insetti possano trasmettere la malattia, agendo da “vettori meccanici” del virus. Se venissero in contatto con un cinghiale ammalato o con una carcassa di cinghiale morto a causa della PSA, potrebbero avere la capacità di trasportare “passivamente” il virus; e così, spinte dal vento, introdurlo in aziende di suini domestici anche a chilometri di distanza. L’Oms Europa ha lanciato oggi congiuntamente la Rete paneuropea per il controllo delle malattie (Ndc) con l’Agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito (Ukhsa). L’Nds sarà ospitato dall’Ukhsa, con l’amministratore delegato dell’Ukhsa, Dame Jenny Harries, come presidente ad interim del gruppo direttivo.

L’Oms Europa ha lanciato oggi congiuntamente la Rete paneuropea per il controllo delle malattie (Ndc) con l’Agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito (Ukhsa). L’Nds sarà ospitato dall’Ukhsa, con l’amministratore delegato dell’Ukhsa, Dame Jenny Harries, come presidente ad interim del gruppo direttivo. Sono 27 i virus precedentemente sconosciuti, incluso un nuovo tipo di coronavirus, trovati nelle feci di

Sono 27 i virus precedentemente sconosciuti, incluso un nuovo tipo di coronavirus, trovati nelle feci di  Tracce di virus A H5N1 dell’influenza aviaria rilevate in alcuni campioni di latte pastorizzato di mucche provenienti da allevamenti negli Stati Uniti interessati dall’epidemia.

Tracce di virus A H5N1 dell’influenza aviaria rilevate in alcuni campioni di latte pastorizzato di mucche provenienti da allevamenti negli Stati Uniti interessati dall’epidemia. La filiera bufalina ha riscosso un enorme successo negli ultimi anni in tutto il mondo, creando importanti opportunità di lavoro. L’allevamento di questi animali avviene a livello globale ed è soggetto a tipi di gestione fortemente differenziate a seconda delle possibilità offerte sia dal territorio che dall’economia del paese. Un tema che ha suscitato sempre maggior interesse è sicuramente quello del benessere degli animali, di cui un recente studio ha cercato di fare una revisione scientifica approfondita usando un approccio di Text Mining e Topic Analysis. Di seguito l’approfondimento.

La filiera bufalina ha riscosso un enorme successo negli ultimi anni in tutto il mondo, creando importanti opportunità di lavoro. L’allevamento di questi animali avviene a livello globale ed è soggetto a tipi di gestione fortemente differenziate a seconda delle possibilità offerte sia dal territorio che dall’economia del paese. Un tema che ha suscitato sempre maggior interesse è sicuramente quello del benessere degli animali, di cui un recente studio ha cercato di fare una revisione scientifica approfondita usando un approccio di Text Mining e Topic Analysis. Di seguito l’approfondimento. All’EFSA è stato richiesto di fornire una panoramica completa sulle opzioni efficaci di sorveglianza e le misure di riduzione del rischio di influenza aviaria. I nostri scienziati hanno esaminato tali misure e hanno valutato se le strategie di sorveglianza disponibili possano attestare l’assenza della malattia, consentendo così la movimentazione sicura del pollame e dei relativi prodotti.

All’EFSA è stato richiesto di fornire una panoramica completa sulle opzioni efficaci di sorveglianza e le misure di riduzione del rischio di influenza aviaria. I nostri scienziati hanno esaminato tali misure e hanno valutato se le strategie di sorveglianza disponibili possano attestare l’assenza della malattia, consentendo così la movimentazione sicura del pollame e dei relativi prodotti. Negli USA la presenza di tanti allevamenti di bovini da latte di grandissime dimensioni con ampi parchi esterni rende più frequente e diretto il contatto tra avifauna selvatica e animali da allevamento. In passato, il virus aveva già dato origine a

Negli USA la presenza di tanti allevamenti di bovini da latte di grandissime dimensioni con ampi parchi esterni rende più frequente e diretto il contatto tra avifauna selvatica e animali da allevamento. In passato, il virus aveva già dato origine a