Giornata mondiale per le Malattie Tropicali Neglette: presentata la road map dell’OMS con gli obiettivi 2021-2030

L’ISS, da anni impegnato nella lotta contro l’echinococcosi cistica ed alveolare, aderisce al programma di prevenzione e controllo delle NTDs

L’ISS, da anni impegnato nella lotta contro l’echinococcosi cistica ed alveolare, aderisce al programma di prevenzione e controllo delle NTDs

Ridurre il numero di persone che necessitano di interventi contro le Malattie Tropicali Neglette (NTDs) e diminuirne gli anni di vita persi per disabilità (DALYs), eliminarne almeno una in 100 Paesi ed eradicarne totalmente almeno due nel mondo. Sono questi gli obiettivi globali fissati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità nella road map per le NTDs 2021-2030 lanciata oggi, in occasione della Giornata Mondiale del 30 gennaio, con l’invito a tutti i governi ad aderire al piano programmatico.

L’ISS con il Centro di Collaborazione OMS ITA-107 ed il Reparto di Parassitosi alimentari e Neglette presso il Dipartimento di Malattie infettive è da tempo impegnato in prima linea, in un contesto di sanità pubblica internazionale, nel combattere due NTDs di rilevanza sia europea che globale, l’echinococcosi cistica ed alveolare.

“Anche l’Istituto aderisce alla road map dell’OMS – dice Adriano Casulli, parassitologo dell’ISS e direttore del WHO Collaborating Centre for the Epidemiology, Detection and Control of Cystic and Alveolar Echinococcosis – con l’obiettivo di aumentare la prevenzione ed il controllo di queste malattie infettive neglette per troppo tempo dimenticate. L’istituto ha condotto la più grande indagine ecografica di popolazione al mondo sull’echinococcosi cistica e avviato un sistema di sorveglianza per la creazione di un Registro clinico Internazionale, ERCE”.

Le NTDs sono un insieme diversificato di 20 malattie causate da virus, batteri, parassiti, funghi e tossine. Le NTDs hanno in comune il fatto di essere un gruppo di malattie tendenzialmente croniche e disabilitanti, molte delle quali prevenibili e curabili, ma che infettano in maniera sproporzionata le popolazioni povere e marginalizzate, specialmente se lontane dai sistemi sanitari. Colpiscono più di 1 miliardo di persone e causano più di mezzo milione di morti l’anno con conseguenze devastanti per la salute, ma anche con un profondo impatto sociale ed economico.

La nuova road map dell’OMS è stata elaborata attraverso un’ampia consultazione globale iniziata nel 2018 e culminata con l’approvazione del documento da parte degli Stati membri alla 73° Assemblea Mondiale della Sanità (WHA) nel novembre 2020.

Dal 2010 sono stati compiuti progressi significativi. Oggi, 500 milioni di persone non necessitano più di interventi contro diverse NTDs e 40 paesi hanno eliminato almeno una di queste malattie. La dracunculiasi è sull’orlo dell’eradicazione, con 54 casi umani segnalati in quattro paesi nel 2019; la filariosi linfatica e il tracoma sono stati eliminati come problema di salute pubblica rispettivamente in 16 e 9 paesi; l’oncocercosi è stata eliminata in quattro paesi nella regione delle Americhe; il numero annuale di casi di tripanosomiasi africana umana è sceso da oltre 7.000 nel 2012 a meno di 1.000 nel 2018, eclissando l’obiettivo originario di 2.000 casi entro il 2020; e il numero di nuovi casi di lebbra segnalati a livello globale ha continuato a diminuire dal 2010 a una media dell’1% all’anno dopo che la maggior parte dei paesi endemici ha raggiunto l’eliminazione come problema di salute pubblica (meno di un caso in cura per 10.000 abitanti).

“È necessaria un’azione programmatica continua – afferma l’OMS nel documento – in particolare nelle aree più povere. Serve pertanto uno stretto coordinamento e un’azione multisettoriale all’interno e al di fuori del settore sanitario, che comprende non solo il controllo dei vettori, come l’acqua e i servizi igienico-sanitari, ma anche, ad esempio, l’istruzione e la consapevolezza della salute pubblica”.

Durante la settimana del 30 gennaio in 35 paesi diversi, tra cui l’Italia, inclusi 23 paesi endemici per le NTDs, sono stati organizzati più di 90 eventi. Per tutte le informazioni si possono consultare i siti web

L’Istituto Superiore di Sanità (ISS) insieme alla Società Italiana di Parassitologia (SoIPa), la Società Italiana di Medicina Tropicale e Salute Globale (SIMET), la Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali (SIMIT), la Fondazione Ivo De Carneri, l’Istituto di ricerche farmacologiche “Mario Negri”, Sightsavers Italia Onlus, l’Associazione italiana amici di Raoul Follereau (AIFO), l’Università degli Studi di Milano (UniMI) ed il suo Centre for Multidisciplinary Research in Health Science (MACH) sono uniti nel riconoscere la rilevanza globale di queste malattie neglette e nel celebrarne, il 30 gennaio, la giornata mondiale.

#BeatNTDs #WorldNTDDay

Fonte: ISS

A seguito della segnalazione di 214 casi di persone infettate dalle varianti della SARS-CoV-2 in alcuni visoni da parte della Danimarca, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, ha pubblicato la “v

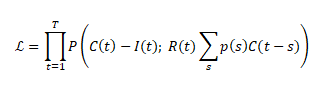

A seguito della segnalazione di 214 casi di persone infettate dalle varianti della SARS-CoV-2 in alcuni visoni da parte della Danimarca, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, ha pubblicato la “v A maggio l’Associazione delle Scuole di Sanità Pubblica nella Regione Europea (ASPHER) ha pubblicato il documento “COME CONTARE I CASI? Concetti epidemiologici di base per comprendere l’epidemia di COVID-19”.

A maggio l’Associazione delle Scuole di Sanità Pubblica nella Regione Europea (ASPHER) ha pubblicato il documento “COME CONTARE I CASI? Concetti epidemiologici di base per comprendere l’epidemia di COVID-19”. La circolazione pandemica di SARS-CoV-2 è legata alla trasmissione da uomo a uomo. Tuttavia, alcune recenti evidenze, sia di natura osservazionale che sperimentale, hanno posto all’attenzione della comunità scientifica e delle autorità sanitarie, il tema della suscettibilità degli animali a SARS-CoV-2.

La circolazione pandemica di SARS-CoV-2 è legata alla trasmissione da uomo a uomo. Tuttavia, alcune recenti evidenze, sia di natura osservazionale che sperimentale, hanno posto all’attenzione della comunità scientifica e delle autorità sanitarie, il tema della suscettibilità degli animali a SARS-CoV-2.

Si chiama

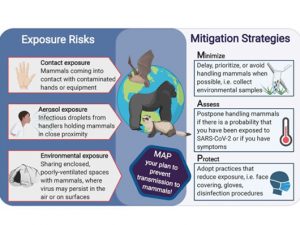

Si chiama  L’Oie, Organizzazione mondiale per la sanità animale ha elaborato delle linee guida rivolte ai lavoratori che operano a contatto con la fauna selvatica, in particolare mammiferi.

L’Oie, Organizzazione mondiale per la sanità animale ha elaborato delle linee guida rivolte ai lavoratori che operano a contatto con la fauna selvatica, in particolare mammiferi. L’Istituto Superiore di sanità ha pubblicato il “Rapporto ISS COVID-19 n. 26/2020 – Indicazioni ad interim sulla gestione e smaltimento di mascherine e guanti monouso provenienti da utilizzo domestico e non domestico. Versione del 18 maggio 2020”

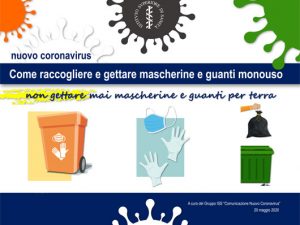

L’Istituto Superiore di sanità ha pubblicato il “Rapporto ISS COVID-19 n. 26/2020 – Indicazioni ad interim sulla gestione e smaltimento di mascherine e guanti monouso provenienti da utilizzo domestico e non domestico. Versione del 18 maggio 2020”