Glifosato: EFSA ed ECHA avviano le consultazioni

L’EFSA e l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) hanno avviato consultazioni parallele sulle valutazioni scientifiche iniziali del glifosato. Le consultazioni si protrarranno per 60 giorni e tutte le parti interessate sono invitate a contribuire.

Durante le consultazioni parallele l’EFSA raccoglierà osservazioni sul “rapporto di valutazione sul rinnovo del glifosato”, mentre la consultazione indetta dall’ECHA verte sul dossier in tema di armonizzazione della classificazione ed etichettatura del glifosato.

Entrambe le valutazioni scientifiche iniziali sottoposte a consultazione quest’oggi sono state predisposte dal Gruppo di Valutazione sul Glifosato (AGG), che comprende enti nazionali competenti di Francia, Ungheria, Paesi Bassi e Svezia.

L’EFSA e l’ECHA, agenzie dell’UE, intendono essere trasparenti e rendere partecipi i cittadini e le parti interessate quanto più possibile al proprio lavoro. Tutte le parti interessate sono invitate a contribuire alle consultazioni presentando commenti pertinenti o informazioni e dati scientifici. Le consultazioni rimarranno aperte per 60 giorni e, una volta terminate, tutti i commenti pertinenti saranno pubblicati sui siti web delle due agenzie.

Al termine delle consultazioni ciascuna di esse collazionerà i commenti pertinenti ai rispettivi mandati. Per quanto concerne la procedura di classificazione armonizzata, il Gruppo di Valutazione sul Glifosato e il Comitato per la Valutazione dei Rischi (RAC) dell’ECHA vaglieranno i dati e i commenti ricevuti. Le considerazioni che ne deriveranno saranno messe a disposizione quando il RAC elaborerà il proprio parere sulla classificazione del glifosato ai sensi del Regolamento CLP dell’UE su classificazione, etichettatura e imballaggio.

La classificazione dei prodotti chimici è concepita esclusivamente in base alle proprietà pericolose di una sostanza, senza tenere conto del suo uso né della probabilità di esposizione alla sostanza stessa. L’esposizione viene invece valutata nell’ambito del processo di valutazione dei rischi connessi ai principi attivi nei pesticidi curato dall’EFSA.

Attualmente il glifosato è classificato in maniera armonizzata come sostanza che causa gravi danni agli occhi e tossica per la vita acquatica con effetti di lungo termine, sia prima che dopo la valutazione dell’ECHA del 2017. Non è stata invece ritenuta giustificata una classificazione in base a mutagenicità delle cellule germinali, carcinogenicità e tossicità riproduttiva. La valutazione scientifica iniziale condotta dall’AGG non prevede un cambiamento della classificazione in essere.

L’EFSA terrà conto delle risultanze del parere del RAC dell’ECHA sulla classificazione del glifosato nella propria revisione tra pari, la cui conclusione è prevista nella seconda metà del 2022. Al termine la Commissione europea, insieme ai gestori del rischio dei 27 Stati membri dell’UE, deciderà se rinnovare l’approvazione dell’impiego del glifosato nell’Unione.

Note informative

Il glifosato è una sostanza chimica ampiamente utilizzata nei prodotti fitosanitari (PPP). I PPP a base di glifosato (cioè i formulati contenenti glifosato, i coformulanti come gli agenti antischiuma e altre sostanze chimiche) sono utilizzati principalmente in agricoltura e orticoltura per controllare le erbe infestanti competitive rispetto alle colture.

Nel 2017 la Commissione europea ha concesso un’autorizzazione di cinque anni per il glifosato, il cui uso è attualmente ammesso nell’UE fino al 15 dicembre 2022. Ciò significa che esso può essere utilizzato come principio attivo nei PPP solo fino a tale data, purché ciascun prodotto sia stato autorizzato dai singoli enti nazionali a ciò preposti dopo una valutazione in termini di sicurezza.

Per partecipare alla consultazione pubblica cliccare sul link seguente:

Fonte: EFSA

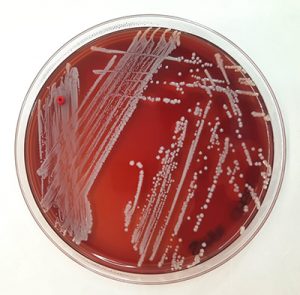

Il Laboratorio di batteriologia speciale della sezione di Treviso dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe) ha identificato e dato il nome a una nuova specie di stafilococco.

Il Laboratorio di batteriologia speciale della sezione di Treviso dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe) ha identificato e dato il nome a una nuova specie di stafilococco. L’identificazione della variante Omicron, recentemente avvenuta in Botswana e in Sudafrica—sebbene la stessa fosse già presente da diversi giorni nei Paesi Bassi e negli Usa —, ha reso ancor più esiguo il numero delle lettere dell’alfabeto greco non ancora

L’identificazione della variante Omicron, recentemente avvenuta in Botswana e in Sudafrica—sebbene la stessa fosse già presente da diversi giorni nei Paesi Bassi e negli Usa —, ha reso ancor più esiguo il numero delle lettere dell’alfabeto greco non ancora “

“

ASAPS, da sempre attenta ai problemi di sicurezza stradale, fornisce alcuni dati del suo Osservatorio sugli incidenti con animali e consigli agli automobilisti ma anche agli enti proprietari strade.

ASAPS, da sempre attenta ai problemi di sicurezza stradale, fornisce alcuni dati del suo Osservatorio sugli incidenti con animali e consigli agli automobilisti ma anche agli enti proprietari strade.

gna VACCINATE FOR AFRICA (V4A) è una raccolta fondi internazionale organizzata da VSF International. Si tratta di una campagna internazionale congiunta, realizzata in 9 Paesi del Network e che coinvolge le cliniche veterinarie a sostegno degli allevatori africani.

gna VACCINATE FOR AFRICA (V4A) è una raccolta fondi internazionale organizzata da VSF International. Si tratta di una campagna internazionale congiunta, realizzata in 9 Paesi del Network e che coinvolge le cliniche veterinarie a sostegno degli allevatori africani. Rafforzare i piani di prevenzione con un approccio globale tra salute umana, animale e ambientale per fronteggiare possibili future pandemie. E’ questo uno degli obiettivi primari del Policy Brief

Rafforzare i piani di prevenzione con un approccio globale tra salute umana, animale e ambientale per fronteggiare possibili future pandemie. E’ questo uno degli obiettivi primari del Policy Brief  La Commissione nazionale per la formazione continua, nel corso della riunione del 9 dicembre 2021, ha adottato una delibera in materia di assolvimento dell’obbligo formativo secondo la quale:

La Commissione nazionale per la formazione continua, nel corso della riunione del 9 dicembre 2021, ha adottato una delibera in materia di assolvimento dell’obbligo formativo secondo la quale: