Secondo un interessante articolo recentemente pubblicato sulla prestigiosa Rivista Science Advances, la lunga aspettativa di vita, financo a 150 anni, caratterizzante varie specie di Cetacei Misticeti (cioè provvisti di fanoni, alias balene, balenottere, etc.) quali la balena franca australe (Eubalaena australis) costituirebbe un modello potenzialmente utile ai fini dello studio della longevità tipica di altre specie, fra le quali anche la nostra (1).

Secondo un interessante articolo recentemente pubblicato sulla prestigiosa Rivista Science Advances, la lunga aspettativa di vita, financo a 150 anni, caratterizzante varie specie di Cetacei Misticeti (cioè provvisti di fanoni, alias balene, balenottere, etc.) quali la balena franca australe (Eubalaena australis) costituirebbe un modello potenzialmente utile ai fini dello studio della longevità tipica di altre specie, fra le quali anche la nostra (1).

In un siffatto contesto, quantomai affascinante ed intrigante al contempo, andrebbero tuttavia sottolineate con particolare enfasi tutte quelle minacce, molte delle quali di natura antropogenica, che mettono a repentaglio il già pluriminacciato stato di salute ed il precario stato di conservazione di queste gigantesche e meravigliose creature popolanti i mari e gli oceani del nostro Pianeta.

Faccio riferimento, in special modo, alla caccia indiscriminata alle balene che, illo tempore (soprattutto nel XIX secolo), ha portato alcune specie quali la balena franca nord-atlantica (Eubalaena borealis) sull’orlo dell’estinzione, situazione aggravata ai giorni nostri dalle morti conseguenti sia alle collisioni con imbarcazioni sia all’intrappolamento in reti da pesca (1).

Se ciò si traduce, da un lato, in un temibile vulnus per il già precario quanto pluriminacciato stato di conservazione di questa e di altre specie di Cetacei Misticeti, andrebbe altresì rimarcato, dall’altro lato, che la loro pur lunga aspettativa di vita ne risulterebbe notevolmente condizionata, con una sensibile riduzione della stessa (1).

Ad ogni buon conto, come faccio notare in una lettera all’Editore appena pubblicata sulla prestigiosa Rivista BMJ (2), sarebbe opportuno considerare anche il ruolo eventualmente esplicato da una serie di agenti patogeni, virali in primis, che si sono dimostrati capaci di esercitare un consistente impatto sulla salute e sulla conservazione dei Cetacei.

Un ruolo di primo piano è rivestito, in proposito, da Cetacean Morbillivirus (CeMV), che nel corso degli ultimi 35 anni si è reso responsabile di devastanti epidemie fra i Cetacei popolanti i nostri mari ed oceani, quali ad esempio il Mediterraneo, il Mar Nero, la costa orientale statunitense e il Golfo del Messico (3).

Premesso che delfini e balene mostrerebbero una differente suscettibilità nei confronti dell’infezione da CeMV in virtù della presenza, nei Misticeti, di due geni, Myxovirus 1 (Mx1) e Mx2, che nei Cetacei Odontoceti (cioè provvisti di denti, quali delfini, orche, etc.) avrebbero perso la propria funzionalità nel corso dell’evoluzione – circa 35 milioni di anni fa, allorquando gli antenati degli attuali Misticeti e Odontoceti si separarono gli uni dagli altri (4) -, non va tuttavia dimenticato che anche balene e balenottere risulterebbero più o meno sensibili nei confronti di tale infezione.

Un caso emblematico è, al riguardo, quello della balenottera comune (Balaenoptera physalus), la cui popolazione residente nell’area del Santuario Pelagos, nel Mediterraneo occidentale, si è dimostrata particolarmente suscettibile nei confronti dell’infezione da CeMV (5).

Ne consegue, pertanto, che le nostre attuali conoscenze in merito ai determinanti di suscettibilità/resistenza nei confronti dell’infezione da CeMV – così come di altre infezioni, virali e non, in grado di esercitare un più o meno rilevante impatto sulla salute e sulla conservazione dei Cetacei in natura – necessiterebbero di adeguati e consistenti approfondimenti, in una quantomai auspicabile e salvifica prospettiva di One Health, la salute unica di uomo, animali ed ambiente.

BIBLIOGRAFIA

-

Breed GA, Vermeulen E, Corkeron P. (2024). Extreme longevity may be the rule not the exception in Balaenid whales. Sci. Adv. 10(51):eadq3086. doi: 10.1126/sciadv.adq3086.

-

-

Zinzula L, Mazzariol S, Di Guardo G. (2022). Molecular signatures in cetacean morbillivirus and host species proteomes: Unveiling the evolutionary dynamics of an enigmatic pathogen? Microbiol. Immunol. 66:52-58. doi: 10.1111/1348-0421.12949.

-

Braun BA, Marcovitz A, Camp JG, Jia R, Bejerano G. (2015). Mx1 and Mx2 key antiviral proteins are surprisingly lost in toothed whales. Proc. Natl. Acad. Sci. USA112: 8036-8040. doi: 10.1073/pnas.1501844112.

-

Mazzariol S, Centelleghe C, Beffagna G, Povinelli M, Terracciano G, Cocumelli C, Pintore A, Denurra D, Casalone C, Pautasso A, Di Francesco CE, Di Guardo G. (2016). Mediterranean Fin Whales (Balaenoptera physalus) Threatened by Dolphin MorbilliVirus.Emerg. Infect. Dis. 22: 302-305. doi: 10.3201/eid2202.15-0882.

Giovanni Di Guardo, DVM, Dipl. ECVP, Già Professore di Patologia Generale e Fisiopatologia Veterinaria presso la Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Teramo

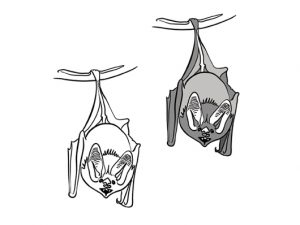

Le linee guida rappresentano uno strumento tecnico metodologico di riferimento per tutti i centri di recupero per la fauna e forniscono indicazioni aggiornate e uniformi sulle corrette procedure di gestione dei chirotteri durante le fasi di recupero e riabilitazione degli individui trovati in difficoltà. Il documento comprende una parte introduttiva generale, i criteri per il ricovero, le metodologie di stabulazione, un prontuario medico, esempi di interventi chirurgici e protocolli per la gestione delle patologie più comuni, oltre ai criteri per valutare l’idoneità alla vita libera e le modalità di rilascio in natura.

Le linee guida rappresentano uno strumento tecnico metodologico di riferimento per tutti i centri di recupero per la fauna e forniscono indicazioni aggiornate e uniformi sulle corrette procedure di gestione dei chirotteri durante le fasi di recupero e riabilitazione degli individui trovati in difficoltà. Il documento comprende una parte introduttiva generale, i criteri per il ricovero, le metodologie di stabulazione, un prontuario medico, esempi di interventi chirurgici e protocolli per la gestione delle patologie più comuni, oltre ai criteri per valutare l’idoneità alla vita libera e le modalità di rilascio in natura. Le microplastiche hanno raggiunto anche gli ecosistemi più remoti. Un gruppo di ricercatori dell’Università di Padova e dell’Università di Pretoria ha individuato frammenti di nylon e altri polimeri sintetici nei polmoni e nel sangue di animali selvatici prelevati in riserve naturali del Sudafrica, zone finora considerate incontaminate. Lo studio è stato presentato al Sardinia Symposium 2025, il convegno mondiale sulla gestione dei rifiuti e sull’economia circolare, e ha sollevato un forte allarme sulla diffusione globale di questi inquinanti invisibili e sui rischi per la salute degli animali e dell’uomo.

Le microplastiche hanno raggiunto anche gli ecosistemi più remoti. Un gruppo di ricercatori dell’Università di Padova e dell’Università di Pretoria ha individuato frammenti di nylon e altri polimeri sintetici nei polmoni e nel sangue di animali selvatici prelevati in riserve naturali del Sudafrica, zone finora considerate incontaminate. Lo studio è stato presentato al Sardinia Symposium 2025, il convegno mondiale sulla gestione dei rifiuti e sull’economia circolare, e ha sollevato un forte allarme sulla diffusione globale di questi inquinanti invisibili e sui rischi per la salute degli animali e dell’uomo. È stato individuato il primo caso della stagione venatoria 2025-2026 di Trichinella spp. in un cinghiale abbattuto nel corso di una battuta a squadra nella Foresta San Marco di Campodimele (LT), su un gruppo di sei capi sottoposti ai controlli di routine.

È stato individuato il primo caso della stagione venatoria 2025-2026 di Trichinella spp. in un cinghiale abbattuto nel corso di una battuta a squadra nella Foresta San Marco di Campodimele (LT), su un gruppo di sei capi sottoposti ai controlli di routine. Nelle zampe finte targhette per nasconderne l’origine asiatica ed eludere il divieto di importazione in Europa. I rapaci valgono decine di migliaia di euro.

Nelle zampe finte targhette per nasconderne l’origine asiatica ed eludere il divieto di importazione in Europa. I rapaci valgono decine di migliaia di euro. “Hic est locus ubi mors gaudet succurrere vitae” (“Ecco il luogo ove la morte si compiace di venire incontro alla vita”): è questa la celebre frase che, a far tempo dalla seconda metà del XIX secolo, campeggia sulla facciata dello storico Ospedale degli Incurabili di Napoli.

“Hic est locus ubi mors gaudet succurrere vitae” (“Ecco il luogo ove la morte si compiace di venire incontro alla vita”): è questa la celebre frase che, a far tempo dalla seconda metà del XIX secolo, campeggia sulla facciata dello storico Ospedale degli Incurabili di Napoli. ‘ online da oggi la nuova mappa che raccoglie le segnalazioni di presenza delle femmine di orso accompagnate dai piccoli nati in inverno. Come di consueto, i primi avvistamenti dei gruppi familiari da parte del personale forestale e degli escursionisti avvengono proprio nel corso del mese di maggio.

‘ online da oggi la nuova mappa che raccoglie le segnalazioni di presenza delle femmine di orso accompagnate dai piccoli nati in inverno. Come di consueto, i primi avvistamenti dei gruppi familiari da parte del personale forestale e degli escursionisti avvengono proprio nel corso del mese di maggio. Tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno 2019 e per i successivi tre anni, l’epidemia ha interessato un’area all’interno del Parco regionale del Delta del Po dell’Emilia-Romagna. Uno studio, pubblicato sulla rivista Animals e redatto con il contribuito ricercatrici e ricercatori ISPRA, analizza la successione degli eventi in relazione alle condizioni ambientali e alle misure gestionali di contenimento

Tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno 2019 e per i successivi tre anni, l’epidemia ha interessato un’area all’interno del Parco regionale del Delta del Po dell’Emilia-Romagna. Uno studio, pubblicato sulla rivista Animals e redatto con il contribuito ricercatrici e ricercatori ISPRA, analizza la successione degli eventi in relazione alle condizioni ambientali e alle misure gestionali di contenimento Uno studio realizzato dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Teramo (IZSAM) dimostra la validità del succo di carne di maiale come matriale diagnostico per individuare il virus responsabile della Peste Suina Africana (PSA).

Uno studio realizzato dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Teramo (IZSAM) dimostra la validità del succo di carne di maiale come matriale diagnostico per individuare il virus responsabile della Peste Suina Africana (PSA). Quattordici morti e 254 feriti: è il bilancio di 199 incidenti gravi con animali avvenuti lo scorso anno sulle strade italiane, secondo i dati raccolti dall’Osservatorio Asaps, l’Associazione sostenitori della Polizia stradale.

Quattordici morti e 254 feriti: è il bilancio di 199 incidenti gravi con animali avvenuti lo scorso anno sulle strade italiane, secondo i dati raccolti dall’Osservatorio Asaps, l’Associazione sostenitori della Polizia stradale. Secondo un interessante articolo recentemente pubblicato sulla prestigiosa Rivista Science Advances, la lunga aspettativa di vita, financo a 150 anni, caratterizzante varie specie di Cetacei Misticeti (cioè provvisti di fanoni, alias balene, balenottere, etc.) quali la balena franca australe (Eubalaena australis) costituirebbe un modello potenzialmente utile ai fini dello studio della longevità tipica di altre specie, fra le quali anche la nostra (1).

Secondo un interessante articolo recentemente pubblicato sulla prestigiosa Rivista Science Advances, la lunga aspettativa di vita, financo a 150 anni, caratterizzante varie specie di Cetacei Misticeti (cioè provvisti di fanoni, alias balene, balenottere, etc.) quali la balena franca australe (Eubalaena australis) costituirebbe un modello potenzialmente utile ai fini dello studio della longevità tipica di altre specie, fra le quali anche la nostra (1).