L’identificazione della temibile variante “omicron”, alias “B.1.1.529”, recentemente avvenuta in Botswana ed in Sudafrica – sebbene la stessa fosse gia’ presente e circolante da diversi giorni sia nei Paesi Bassi che negli USA -, ha reso ancora piu’ esiguo il numero delle lettere dell’alfabeto greco non ancora utilizzate per designare le varianti di SARS-CoV-2 via via emergenti sulla scena epidemiologica globale. In un siffatto contesto si sta contemporaneamente assistendo ad un graduale aumento del numero delle specie domestiche e selvatiche naturalmente e/o sperimentalmente suscettibili nei confronti del betacoronavirus responsabile della CoViD-19, che nel mondo ha sinora provocato più di 5.300.000 decessi, 135.000 dei quali in Italia.

L’identificazione della temibile variante “omicron”, alias “B.1.1.529”, recentemente avvenuta in Botswana ed in Sudafrica – sebbene la stessa fosse gia’ presente e circolante da diversi giorni sia nei Paesi Bassi che negli USA -, ha reso ancora piu’ esiguo il numero delle lettere dell’alfabeto greco non ancora utilizzate per designare le varianti di SARS-CoV-2 via via emergenti sulla scena epidemiologica globale. In un siffatto contesto si sta contemporaneamente assistendo ad un graduale aumento del numero delle specie domestiche e selvatiche naturalmente e/o sperimentalmente suscettibili nei confronti del betacoronavirus responsabile della CoViD-19, che nel mondo ha sinora provocato più di 5.300.000 decessi, 135.000 dei quali in Italia.

L’ultima specie che si è aggiunta, in ordine di tempo, al già corposo elenco di quelle sensibili al virus è rappresentata dall’ippopotamo, con due esemplari (madre e figlia, rispettivamente di 41 e 14 anni) mantenuti all’interno dello zoo di Anversa, in Belgio, risultati entrambi SARS-CoV-2-infetti.

Di particolare interesse risulta, altresì, il comportamento di due distinte specie animali – il visone e il cervo a coda bianca – nei confronti dell’infezione virale.

Negli allevamenti intensivi di visoni olandesi e danesi è stata infatti segnalata, oltre un anno fa, la presenza della variante “cluster 5” (recante la mutazione Y453F a livello del gene codificante per la proteina “spike“, grazie alla quale il virus è in grado di penetrare nelle cellule umane ed animali, previa interazione col recettore ACE2 posizionato sulla loro superficie), che si sarebbe sviluppata negli stessi a seguito di una pregressa acquisizione dell’infezione ad opera di allevatori SARS-CoV-2-infetti. I visoni avrebbero quindi ritrasmesso il virus mutato (“cluster 5“) all’uomo, fattispecie quest’ultima che ha provocato l’abbattimento/eutanasia, in Danimarca, di ben 17 milioni di esemplari mantenuti all’interno dei suddetti allevamenti!

Per quanto attiene ai cervi a coda bianca, una specie la cui suscettibilità nei riguardi dell’infezione sperimentale da SARS-CoV-2 era già stata resa nota da un precedente studio pubblicato nel Marzo 2021, desta fondati motivi di allarme l’elevata percentuale di esemplari sieropositivi, pari a circa il 40%, riscontrati fra la popolazione residente nella regione nord-orientale degli USA. Una successiva indagine condotta sui cervi a coda bianca dell’Iowa ha altresì consentito di dimostrare la presenza di anticorpi anti-SARS-CoV-2 in una percentuale superiore all’80% degli individui testati, un terzo dei quali avrebbe parimenti fornito esito positivo alle relative analisi biomolecolari (RT-PCR) eseguite sui linfonodi retrofaringei. Gli studi di sequenziamento genomico effettuati sugli esemplari risultati positivi alle indagini biomolecolari avrebbero quindi permesso di documentare la circolazione, nei cervidi in questione, di numerose varianti virali già descritte nella nostra specie, prime fra tutte la “B.1.2” e “B.1.311”. E, mentre l’infezione da SARS-CoV-2 si sta diffondendo anche tra i cervi a coda bianca del Canada, la presenza della variante “alfa” (alias “B.1.1.7”) è stata recentemente riportata in Francia in un cane e in due gatti con miocardite, i cui proprietari erano affetti da CoViD-19. Un analogo caso d’infezione sostenuta dalla variante “alfa” di SARS-CoV-2 era già stato accertato qualche mese prima, in Piemonte, in un gatto i cui proprietari erano risultati parimenti affetti da CoViD-19.

E’ oramai acclarato che SARS-CoV-2 è un agente patogeno dotato di notevole “plasticità”, come eloquentemente testimoniano le numerose varianti virali (“variants of concern” e “variants of interest“) comparse e circolanti in ogni angolo del Pianeta. Queste sono il frutto, a loro volta, dei cicli replicativi che il virus compie all’interno sia delle nostre cellule sia di quelle delle numerose specie animali domestiche e selvatiche che a SARS-CoV-2 risultano sensibili, fattispecie quest’ultima alla quale non si presta la dovuta attenzione, secondo l’opinione di chi scrive.

Il genoma di SARS-CoV-2 consta di circa 30.000 nucleotidi e si stima che, ad ogni replicazione coinvolgente 10.000 delle succitate basi azotate, possa corrispondere la comparsa di una mutazione genetica. Ovviamente esistono varie tipologie di mutazione e solo un ridotto numero di esse permetterà al virus di acquisire “nuove” caratteristiche fenotipiche (la cosiddetta “gain of function“), quali ad esempio una più spiccata virulenza e/o un’accresciuta capacità di diffusione/trasmissione interumana e di colonizzazione delle nostre cellule, se non addirittura di elusione della risposta immunitaria indotta dall’infezione o dalla vaccinazione, caratteristiche che la ben nota variante “delta” e, presumibilmente – sulla base dei dati sin qui acquisiti -, anche la “new entry“ omicron (che presenta almeno 32 mutazioni a livello del gene codificante per la glicoproteina “spike“, il doppio rispetto a quelle caratterizzanti la variante “delta”) sembrano ricapitolare in maniera quantomai efficace.

In considerazione degli elementi sopra esposti e, nondimeno, in una salutare quanto opportuna prospettiva di One Health – la “salute unica di uomo, animali ed ambiente” -, sarebbe a dir poco miope e riduttivo considerare Homo sapiens sapiens quale “unico attore” coinvolto nelle intricate e complesse dinamiche d’interazione virus-ospite, tanto piu’ alla luce della probabile origine di SARS-CoV-2 dal mondo animale, come già dimostrato per i suoi due “predecessori” rappresentati dai betacoronavirus della SARS e della MERS e, più in generale, per almeno il 70% degli agenti responsabili delle cosiddette “malattie infettive emergenti”.

In un siffatto contesto spiace molto a chi scrive dover sottolineare che, a dispetto dei quasi due anni oramai trascorsi dalla sua istituzione, un solo Collega Veterinario non sieda ancora nel “Comitato Tecnico-Scientifico”, popolarmente noto con l’acronimo “CTS”.

Per dirla con Sant’Agostino, Errare humanum est, perseverare autem diabolicum!

Giovanni Di Guardo

Gia’ Professore di Patologia Generale e Fisiopatologia Veterinaria all’Universita’ di Teramo

Le specie aliene o esotiche invasive – cioè quegli animali e piante e microorganismi originari di altre regioni geografiche, introdotte volontariamente o accidentalmente in un ambiente naturale nel quale normalmente non risiedono e che insediandosi alterano gli ecosistemi – rappresentano una minaccia per l’ambiente e la biodiversità.

Le specie aliene o esotiche invasive – cioè quegli animali e piante e microorganismi originari di altre regioni geografiche, introdotte volontariamente o accidentalmente in un ambiente naturale nel quale normalmente non risiedono e che insediandosi alterano gli ecosistemi – rappresentano una minaccia per l’ambiente e la biodiversità. I veterinari della

I veterinari della  Il 27 agosto 2021 i National Veterinary Services Laboratories (NVSL) del Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti (USDA) hanno confermato il rilevamento di SARS-CoV-2 in alcuni cervi selvatici dalla coda bianca in Ohio.

Il 27 agosto 2021 i National Veterinary Services Laboratories (NVSL) del Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti (USDA) hanno confermato il rilevamento di SARS-CoV-2 in alcuni cervi selvatici dalla coda bianca in Ohio. Il trasporto marittimo svolge e continuerà a svolgere un ruolo essenziale nel commercio e nell’economia mondiale ed europea. Negli ultimi anni, il settore marittimo ha adottato misure significative per alleviare il proprio impatto ambientale.

Il trasporto marittimo svolge e continuerà a svolgere un ruolo essenziale nel commercio e nell’economia mondiale ed europea. Negli ultimi anni, il settore marittimo ha adottato misure significative per alleviare il proprio impatto ambientale. Ancora a rischio specie e habitat marini e terrestri. Necessari interventi di contrasto per il 35% delle specie esotiche piu’ pericolose

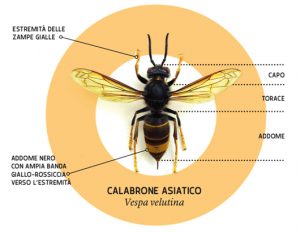

Ancora a rischio specie e habitat marini e terrestri. Necessari interventi di contrasto per il 35% delle specie esotiche piu’ pericolose Aumentano le segnalazioni da parte degli apicoltori della provincia di Massa-Carrara per la presenza di Vespa velutina presso i loro apiari.

Aumentano le segnalazioni da parte degli apicoltori della provincia di Massa-Carrara per la presenza di Vespa velutina presso i loro apiari. ASAPS, da sempre attenta ai problemi di sicurezza stradale, fornisce alcuni dati del suo Osservatorio sugli incidenti con animali e consigli agli automobilisti ma anche agli enti proprietari strade.

ASAPS, da sempre attenta ai problemi di sicurezza stradale, fornisce alcuni dati del suo Osservatorio sugli incidenti con animali e consigli agli automobilisti ma anche agli enti proprietari strade. L’identificazione della temibile variante “omicron”, alias “B.1.1.529”, recentemente avvenuta in Botswana ed in Sudafrica – sebbene la stessa fosse gia’ presente e circolante da diversi giorni sia nei Paesi Bassi che negli USA -, ha reso ancora piu’ esiguo il numero delle lettere dell’alfabeto greco non ancora utilizzate per designare le varianti di SARS-CoV-2 via via emergenti sulla scena epidemiologica globale. In un siffatto contesto si sta contemporaneamente assistendo ad un graduale aumento del numero delle specie domestiche e selvatiche naturalmente e/o sperimentalmente suscettibili nei confronti del betacoronavirus responsabile della CoViD-19, che nel mondo ha sinora provocato più di 5.300.000 decessi, 135.000 dei quali in Italia.

L’identificazione della temibile variante “omicron”, alias “B.1.1.529”, recentemente avvenuta in Botswana ed in Sudafrica – sebbene la stessa fosse gia’ presente e circolante da diversi giorni sia nei Paesi Bassi che negli USA -, ha reso ancora piu’ esiguo il numero delle lettere dell’alfabeto greco non ancora utilizzate per designare le varianti di SARS-CoV-2 via via emergenti sulla scena epidemiologica globale. In un siffatto contesto si sta contemporaneamente assistendo ad un graduale aumento del numero delle specie domestiche e selvatiche naturalmente e/o sperimentalmente suscettibili nei confronti del betacoronavirus responsabile della CoViD-19, che nel mondo ha sinora provocato più di 5.300.000 decessi, 135.000 dei quali in Italia. Continuano, le segnalazioni di Vespa orientalis nel sud della Toscana. Dopo la conferma della presenza di tale specie nel territorio regionale con la prima segnalazione documentata nell’

Continuano, le segnalazioni di Vespa orientalis nel sud della Toscana. Dopo la conferma della presenza di tale specie nel territorio regionale con la prima segnalazione documentata nell’ Wageningen Bioveterinary Research fornisce informazioni sul decorso delle infezioni da influenza aviaria.

Wageningen Bioveterinary Research fornisce informazioni sul decorso delle infezioni da influenza aviaria.