IZS Ler: zanzara coreana sempre più presente in Lombardia

I giornali e diversi siti internet presentano alla nostra attenzione un nuovo tipo di zanzara: la zanzara coreana, la cui segnalazione è sempre più frequente in Lombardia ed è stata rinvenuta anche dai nostri laboratori nei monitoraggi ordinari per la West Nile (malattia trasmessa da zanzare) e tramite le attività previste da uno specifico progetto di ricerca finanziato dal Ministero della Salute. Le caratteristiche di resistenza alle basse temperature fanno sì che la probabilità di impiantarsi stabilmente nei nostri territori sia sempre più alta.

I giornali e diversi siti internet presentano alla nostra attenzione un nuovo tipo di zanzara: la zanzara coreana, la cui segnalazione è sempre più frequente in Lombardia ed è stata rinvenuta anche dai nostri laboratori nei monitoraggi ordinari per la West Nile (malattia trasmessa da zanzare) e tramite le attività previste da uno specifico progetto di ricerca finanziato dal Ministero della Salute. Le caratteristiche di resistenza alle basse temperature fanno sì che la probabilità di impiantarsi stabilmente nei nostri territori sia sempre più alta.

Questa zanzara è in grado di trasmettere alcune filarie ed è stata segnalata come possibile vettore di encefalite giapponese in Russia; è stata in grado di trasmettere il virus del Chikungunya in laboratorio, ma la sua capacità di trasmettere malattie pericolose per l’uomo non è ancora caratterizzata con precisione.

L’areale d’origine della zanzara Aedes koreicus, comunemente detta zanzara coreana, è compreso fra il Giappone, il Nord-Est della Cina, la Corea e parte della Russia. Come la più nota zanzara tigre, questa zanzare è stata in grado di espandere negli ultimi anni il suo areale, arrivando in paesi nei quali non era presente. Questa espansione, legata all’ecologia della specie, è probabilmente dovuta al trasporto di uova o larve con il commercio internazionale, anche se l’esatta via di introduzione della zanzara coreana non è nota.

La prima segnalazione della specie in Europa risale al 2008 in Belgio, oggi la specie è segnalata in Svizzera, Germania, Ungheria, Austria, Slovenia, sulle Coste del Mar Nero ed Italia. La prima segnalazione Italiana risale al 2011 in Veneto, successivamente è stata rilevata in Trentino Alto Adige, Liguria e Lombardia. IZSLER ha attivamente monitorato l’espansione della zanzara coreana, rilevando la sua presenza in Lombardia, al confine con la Svizzera, già dal 2014. La presenza di questa zanzara è stata quindi confermata nelle province di Como e Sondrio, ma anche nelle province di Lecco, Bergamo, Varese e Milano, in particolare grazie ad un progetto di ricerca IZSLER attivato per definire la distribuzione delle specie di zanzare invasive nei territori di Lombardia e Emilia-Romagna (PRC2017_004)al quale hanno collaborato la virologia della Sede, la sede territoriale di Reggio-Emilia e le sedi di Sondrio e Binago. In Emilia-Romagna la zanzara coreana non è ancora stata rilevata.

Le preferenze alimentari della zanzara coreana non sono conosciute ma può pungere l’uomo, sia di giorno che di notte, anche se è meno aggressiva della zanzara tigre. Può condividere con la zanzara tigre le raccolte d’acqua di origine artificiale che fungono da focolai larvali. La capacità di produrre uova diapausanti (resistenti alle basse temperature) gli permette di superare gli inverni dei climi temperati. La zanzara coreana preferisce condizioni di temperatura inferiori rispetto alla zanzara tigre, occupa quindi zone con temperature medie più basse, dove la zanzara tigre si stabilisce con maggiore difficoltà; è quindi maggiormente presente in zone marginali per la zanzara tigre, in particolare le zone collinari ed è stata campionata in Italia fin sopra i 1200 m. Gli adulti non sono comunque in grado di superare la stagione fredda.

Fonte: IZS Lombardia ed Emilia Romagna

Il sistema sviluppato dall’Osservatorio Nazionale di Atene con Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, Fondazione Edmund Mach e Università di Trento è stato premiato dalla Commissione Europea come miglior modello per predire le epidemie trasmesse dalle zanzare. Grazie ai nuovi fondi, sarà perfezionato un prototipo in grado di fornire in anticipo preziose indicazioni sull’intensità e la localizzazione di malattie come la malaria o la dengue.

Il sistema sviluppato dall’Osservatorio Nazionale di Atene con Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, Fondazione Edmund Mach e Università di Trento è stato premiato dalla Commissione Europea come miglior modello per predire le epidemie trasmesse dalle zanzare. Grazie ai nuovi fondi, sarà perfezionato un prototipo in grado di fornire in anticipo preziose indicazioni sull’intensità e la localizzazione di malattie come la malaria o la dengue. Il trasporto marittimo svolge e continuerà a svolgere un ruolo essenziale nel commercio e nell’economia mondiale ed europea. Negli ultimi anni, il settore marittimo ha adottato misure significative per alleviare il proprio impatto ambientale.

Il trasporto marittimo svolge e continuerà a svolgere un ruolo essenziale nel commercio e nell’economia mondiale ed europea. Negli ultimi anni, il settore marittimo ha adottato misure significative per alleviare il proprio impatto ambientale. Ancora a rischio specie e habitat marini e terrestri. Necessari interventi di contrasto per il 35% delle specie esotiche piu’ pericolose

Ancora a rischio specie e habitat marini e terrestri. Necessari interventi di contrasto per il 35% delle specie esotiche piu’ pericolose

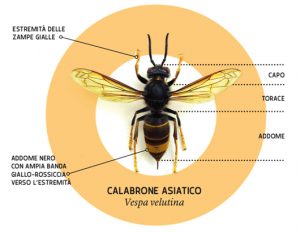

Aumentano le segnalazioni da parte degli apicoltori della provincia di Massa-Carrara per la presenza di Vespa velutina presso i loro apiari.

Aumentano le segnalazioni da parte degli apicoltori della provincia di Massa-Carrara per la presenza di Vespa velutina presso i loro apiari. L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta (IZSPLV) è impegnato in analisi genetiche per confermare scientificamente che la nascita di un’esemplare femmina di Mustelus mustelus sia dovuta a un caso di partenogenesi, cioè avvenuta senza fecondazione maschile.

L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta (IZSPLV) è impegnato in analisi genetiche per confermare scientificamente che la nascita di un’esemplare femmina di Mustelus mustelus sia dovuta a un caso di partenogenesi, cioè avvenuta senza fecondazione maschile. “

“

Uno studio condotto da ricercatori dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe) ha riportato la presenza di alcune specie di flebotomi in aree della Pianura Padana dove non erano mai stati segnalati prima, e che possono trasmettere la

Uno studio condotto da ricercatori dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe) ha riportato la presenza di alcune specie di flebotomi in aree della Pianura Padana dove non erano mai stati segnalati prima, e che possono trasmettere la