I paesi stanno facendo significativi passi avanti nella lotta alla resistenza antimicrobica (AMR). Rimangono tuttavia seri gap che richiedono un’azione urgente – questo il messaggio del rapporto pubblicato dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO), l’Organizzazione Mondiale per la Sanità Animale (OIE), e l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).

I paesi stanno facendo significativi passi avanti nella lotta alla resistenza antimicrobica (AMR). Rimangono tuttavia seri gap che richiedono un’azione urgente – questo il messaggio del rapporto pubblicato dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO), l’Organizzazione Mondiale per la Sanità Animale (OIE), e l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).

Il rapporto traccia i progressi fatti in 154 paesi e rivela ampie discrepanze. Alcuni paesi, molti europei, lavorano a politiche sull’AMR in ambito umano e animale da oltre 4 decenni, altri hanno iniziato solo da poco. I progressi nello sviluppo e nell’implementazione di piani per affrontare questa minaccia crescente sono maggiori nei paesi ad alto reddito rispetto a quelli a basso reddito, ma nessun paese riporta una capacità sostenuta e ad ampio raggio in tutte le aree.

Il rapporto registra lo stato della sorveglianza, dell’educazione, del monitoraggio e della regolamentazione del consumo e dell’uso di antimicrobici nell’ambito della salute umana, dell’allevamento e della salute animale, oltre che delle piante e dell’ambiente, come raccomandato dal Piano Globale di Azione pubblicato dall’OMS nel 2015.

Tra i risultati promettenti si legge che 105 paesi hanno messo in piedi sistemi di sorveglianza per segnalare infezioni resistenti ai farmaci nella salute umana, mentre 68 paesi hanno instaurato un sistema per il tracciamento del consumo di antibiotici. In aggiunta, 123 paesi segnalano di avere sviluppato politiche per la regolamentazione della vendita di antimicrobici, incluso l’obbligo di prescrizione medica per il consumo umano – misura fondamentale per affrontare l’assunzione eccessiva o inappropriata di antimicrobici.

Tuttavia l’implementazione di queste politiche varia da paese a paese e medicinali non regolamentati sono ancora disponibili in contesti come i mercati di strada, senza limitazioni al loro utilizzo. I medicinali vengono spesso venduti al banco senza necessità di prescrizione. Questo rappresenta un rischio per la salute umana e animale e può potenzialmente contribuire allo sviluppo di resistenza antimicrobica.

Il rapporto si concentra su aree dove è urgente il bisogno di maggiori investimenti e azioni, soprattutto per quanto riguarda il settore animale e alimentare. Per esempio, solo 64 paesi riportano di rispettare le raccomandazioni FAO-OIE-OMS sui limiti di utilizzo di antimicrobici fondamentali per la promozione della crescita animale negli allevamenti. Di questi, 39 sono paesi ad alto reddito, per lo più paesi della regione europea dell’OMS. Al contrario solo 3 paesi della regione africana dell’OMS, e 7 della regione Americhe, hanno fatto questo importante passo per ridurre l’emergere della resistenza antimicrobica.

67 paesi segnalano di avere messo in atto leggi per il controllo di tutti gli aspetti della produzione, autorizzazione e distribuzione di antimicrobici per uso animale. 56 tuttavia affermano di non avere o di non essere in grado di segnalare l’esistenza di politiche o legislazioni nazionali per il controllo della qualità, della sicurezza e dell’efficienza dei prodotti antimicrobici utilizzati per la salute animale e delle piante, della loro distribuzione, vendita o utilizzo.

Si segnala inoltre una sostanziale mancanza di azione e di dati nei settori ambientali e delle piante. Anche se 78 paesi hanno regolamentazioni in atto per prevenire la contaminazione ambientale in generale, solo 10 di loro riferiscono di avere sistemi completi per garantire la conformità normativa per tutta la gestione dei rifiuti, incluso regolamenti per limitare lo scarico di residui antimicrobici nell’ambiente. Questo non è sufficiente per proteggere l’ambiente dai rischi della produzione antimicrobica.

“Questo rapporto mostra un’attenzione crescente per la lotta alla resistenza antimicrobica” afferma il Dott. Ranieri Guerra, Direttore Generale Aggiunto dell’OMS per la Resistenza Antimicrobica. “Ci appelliamo ai governi perché assicurino un impegno costate su tutti i settori – umano, della salute animale, vegetale e dell’ambiente – altrimenti rischiamo di perdere l’uso di questi preziosi medicinali“.

“Aiutare i paesi a basso e medio reddito a seguire le linee guida per un uso responsabile e prudente degli antimicrobici negli animali è una priorità urgente” afferma il Dott. Matthew Stone, Vice Direttore Generale dell’OIE. “L’implementazione degli standard internazionali dell’OIE, una legislazione nazionale appropriata e il rafforzamento dei servizi veterinari, sono elementi essenziali per aiutare tutti gli stakeholder della salute animale a contribuire al contenimento della minaccia posta dalla resistenza antimicrobica“.

“La FAO plaude al fatto che molti paesi stiano intraprendendo azioni concrete per un uso responsabile degli antimicrobici in agricoltura” afferma Maria Helena Semedo, Vice Direttore Generale della FAO. “Tuttavia i paesi devono fare di più per ridurre l’utilizzo non regolamentato ed eccessivo di antimicrobici in agricoltura. E invitiamo in particolar modo i paesi a eliminare l’utilizzo di antimicrobici per promuovere la crescita animale negli allevamenti terrestri e acquatici“.

Dall’inchiesta e da altre fonti, il tripartito (FAO, OIE, OMS) nota come 100 paesi oggi siano dotati di piani di azione nazionali per l’AMR, e altri 51 li stiano sviluppando, seve però fare di più per assicurare che vengano implementati.

Solo 53 paesi riportando di avere gruppi di lavoro multi-settoriali funzionanti, mentre altri 77 affermano di averli creati. Solo 10 paesi affermano di aver identificato fondi sufficienti per tutte le azioni nel piano, e diversi paesi a medio e basso reddito potrebbero avere bisogno di assistenza allo sviluppo per l’implementazione dei loro piani di azione in modo efficiente e sostenibile.

La nota positiva è che, tra i 10 paesi maggiori produttori di pollame, suini e bovini che hanno risposto al sondaggio, nove hanno almeno sviluppato un piano di azione nazionale, mentre la maggior parte di questi hanno piani in opera con sistemi di monitoraggio.

L’Inchiesta

L’inchiesta globale Tripartita sui progressi dei paesi nell’affrontare l’AMR è parte degli sforzi per monitorare l’implementazione del Piano di Azione sull’AMR, approvato dai paesi membri della FAO e dell’OMS, e dai paesi membri dell’OIE nel 2015. L’indagine è sviluppata e pubblicata congiuntamente dalle tre organizzazioni e il rapporto analizza i dati del secondo anno dell’indagine.

L’inchiesta del 2018 ha ricevuto risposte da 154 paesi, sui 194 Paesi Membri dell’OMS contattati. Tutte le risposte, in entrambi gli anni, sono disponibili in un database open-access, per offrire la possibilità alla società civile ai vari stakeholder di monitorare i progressi a livello nazionale.

Fonte: FAO

E’ pubblicata sulla rivista scientifica internazionale The Lancet Infectious Diseases, la più grande indagine ecografica al mondo sull’echinococcosi cistica coordinata dal Centro di Collaborazione OMS per l’echinococcosi dell’Istituto Superiore di Sanità nell’ambito del progetto HERACLES (Human Cystic Echinococcosis ReseArch in CentraL and Eastern Societies).

E’ pubblicata sulla rivista scientifica internazionale The Lancet Infectious Diseases, la più grande indagine ecografica al mondo sull’echinococcosi cistica coordinata dal Centro di Collaborazione OMS per l’echinococcosi dell’Istituto Superiore di Sanità nell’ambito del progetto HERACLES (Human Cystic Echinococcosis ReseArch in CentraL and Eastern Societies). La Società Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva ha assegnato il V premio per la miglior tesi di laurea in Sanità pubblica veterinaria presentata durante l’anno 2017 da laureandi in Medicina veterinaria.

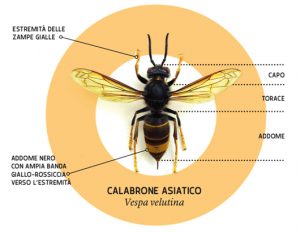

La Società Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva ha assegnato il V premio per la miglior tesi di laurea in Sanità pubblica veterinaria presentata durante l’anno 2017 da laureandi in Medicina veterinaria. L’individuazione e la distruzione dei nidi delle vespe velutine sono importantissimi per frenare la diffusione di questo pericoloso insetto alieno, finora però l’utilizzo di droni e radar non aveva dato esiti soddisfacenti poichè i nidi si nascondono su alberi alti e frondosi oppure su cornicioni posizionati anche a 20 metri di altezza, e sono quindi estremamente difficili da vedere.

L’individuazione e la distruzione dei nidi delle vespe velutine sono importantissimi per frenare la diffusione di questo pericoloso insetto alieno, finora però l’utilizzo di droni e radar non aveva dato esiti soddisfacenti poichè i nidi si nascondono su alberi alti e frondosi oppure su cornicioni posizionati anche a 20 metri di altezza, e sono quindi estremamente difficili da vedere. La Società Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva, per promuovere e incentivare l’approfondimento delle tematiche relative alla sanità pubblica veterinaria e alla sicurezza alimentare già durante il percorso formativo accademico e sostenere gli studenti che decidono di approfondirle, rinnova per il 2018 il premio per la miglior tesi di laurea presentata durante l’anno da laureandi in Medicina veterinaria.

La Società Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva, per promuovere e incentivare l’approfondimento delle tematiche relative alla sanità pubblica veterinaria e alla sicurezza alimentare già durante il percorso formativo accademico e sostenere gli studenti che decidono di approfondirle, rinnova per il 2018 il premio per la miglior tesi di laurea presentata durante l’anno da laureandi in Medicina veterinaria. In un recente a

In un recente a L’11 luglio 2018 si è insediato, presso la Direzione generale della prevenzione sanitaria, il Coordinamento Inter-Istituzionale che ha il compito di attuare il “Piano per l’innovazione del sistema sanitario basata sulle scienze omiche”, approvato con

L’11 luglio 2018 si è insediato, presso la Direzione generale della prevenzione sanitaria, il Coordinamento Inter-Istituzionale che ha il compito di attuare il “Piano per l’innovazione del sistema sanitario basata sulle scienze omiche”, approvato con  Per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla perdita di biodiversità, il 22 maggio di ogni anno le Nazioni Unite celebrano la

Per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla perdita di biodiversità, il 22 maggio di ogni anno le Nazioni Unite celebrano la  I paesi stanno facendo significativi passi avanti nella lotta alla resistenza antimicrobica (AMR). Rimangono tuttavia seri gap che richiedono un’azione urgente – questo il messaggio del

I paesi stanno facendo significativi passi avanti nella lotta alla resistenza antimicrobica (AMR). Rimangono tuttavia seri gap che richiedono un’azione urgente – questo il messaggio del In occasione della

In occasione della Le principali popolazioni italiane di scoiattolo grigio non invasivo di origine nordamericana non sono portatrici di squirrelpox virus, patogeno all’origine della pericolosa infezione che minaccia l’intera popolazione continentale di scoiattolo rosso.

Le principali popolazioni italiane di scoiattolo grigio non invasivo di origine nordamericana non sono portatrici di squirrelpox virus, patogeno all’origine della pericolosa infezione che minaccia l’intera popolazione continentale di scoiattolo rosso.