Il 27 febbraio si è svolto a Roma presso la sede del Ministero della Salute il Convegno Nazionale dal titolo ‘Malattie trasmesse da vettori con un focus su Febbre emorragica Crimea-Congo e Encefalite da zecca’, organizzato dal Ministero della Salute in collaborazione con SIVeMP e SIMeVeP. La partecipazione di autorevoli relatori, provenienti da diversi settori (veterinaria, medicina umana, parassitologia, biologia, ornitologia) ha confermato la visione multidisciplinare in un’ottica di salute unica per le attività di sorveglianza, controllo e prevenzione. Durante le due sessioni sono stati affrontati e discussi temi relativi a: biologia di vettori e ospiti, vie di trasmissione, ruolo degli uccelli migratori, cambiamenti climatici, situazione epidemiologica in Europa e Italia, attività di sorveglianza integrata, attività di ricerca, ruolo del CESME e gestione dei casi sul campo.

Il 27 febbraio si è svolto a Roma presso la sede del Ministero della Salute il Convegno Nazionale dal titolo ‘Malattie trasmesse da vettori con un focus su Febbre emorragica Crimea-Congo e Encefalite da zecca’, organizzato dal Ministero della Salute in collaborazione con SIVeMP e SIMeVeP. La partecipazione di autorevoli relatori, provenienti da diversi settori (veterinaria, medicina umana, parassitologia, biologia, ornitologia) ha confermato la visione multidisciplinare in un’ottica di salute unica per le attività di sorveglianza, controllo e prevenzione. Durante le due sessioni sono stati affrontati e discussi temi relativi a: biologia di vettori e ospiti, vie di trasmissione, ruolo degli uccelli migratori, cambiamenti climatici, situazione epidemiologica in Europa e Italia, attività di sorveglianza integrata, attività di ricerca, ruolo del CESME e gestione dei casi sul campo.

Il presente scritto prende spunto dagli interventi dei relatori e riassume alcuni elementi chiave per comprendere l’importanza dell’approccio One Health nelle attività di sorveglianza animale ed umana delle infezioni trasmesse da zecche, aumentate in modo significativo in alcuni paesi dell’Unione europea.

Nell’ultimo decennio, il numero di virus trasmessi dalle zecche all’uomo è aumentato in modo significativo. Attualmente si contano una quarantina di virus classificati in cinque diverse famiglie. Le malattie trasmesse da vettori anche dette arbovirosi, rappresentano oltre il 17% di tutte le malattie infettive e sono responsabili della morte di oltre mezzo milione di persone ogni anno. Tra queste, c’è l’Encefalite da zecca (Tick-borne encephalitis) causata dal virus TBE (TBEV), della famiglia dei Flaviviridae, a cui appartengono gli agenti eziologici della febbre dengue, febbre gialla e encefalite giapponese. Ne esistono 5 sottotipi, tra cui il sottotipo dell’Europa occidentale (TBEV-EU) dominante in Europa e prevalentemente associato ad una forma lieve che evolve con l’interessamento del sistema nervoso centrale nel 20-30% dei pazienti, un tasso di mortalità dello 0,5-2%, e sequele neurologiche in circa il 10% dei pazienti. I dati epidemiologici, desunti dall’ultimo report del Centro Europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC), indicano un aumento dell’incidenza dell’Encefalite da zecche, un ampliamento dell’areale geografico del vettore e un impatto significativo sulla sanità pubblica. La circolazione della TBE, endemica in diverse regioni dell’Europa e dell’Asia, è strettamente correlata alla presenza del serbatoio animale e del vettore ed i focolai segnalati (Svezia, Danimarca, Francia e Italia) solitamente hanno un andamento stagionale legato ai picchi di attività delle zecche in primavera ed autunno. L’uomo è un ospite accidentale e senza uscita e l’infezione avviene principalmente attraverso i morsi della zecca Ixodes ricinus ed Ixodes persulcatu che fungono sia da vettori primari che serbatoi del virus dato il loro lungo ciclo vitale. Nell’uomo, il periodo di incubazione dalla puntura di zecca all’insorgenza dei sintomi varia in genere da 7 ed in alcun casi fino a 28 giorni. I sintomi iniziali aspecifici come febbre, mal di testa e debolezza generale possono progredire in grave encefalite e meningite. Ixodes ricinus è presente in tutta Italia, ma più diffusa in Nord Italia (area alpina e pre-alpina) in aree boschive (latifoglie) con ricco sottobosco. La trasmissione di TBEv, tra zecche e tra zecche e ospiti vertebrati competenti, può avvenire verticalmente (trans-ovarica e transtadiale) o orizzontalmente per via viremica (da un ospite infetto a una zecca non infetta) o non viremica chiamata anche co-feeding (zecche infette e non infette si nutrono contemporaneamente su ospiti vertebrati sensibili o immuni) quest’ultima considerata uno dei fattori più critici nella trasmissione della TBE. Altre vie di trasmissione all’uomo sono la manipolazione di materiale infetto, la trasfusione di sangue, l’allattamento e l’ingestione di latte non pastorizzato o prodotti lattiero-caseari da animali infetti asintomatici, in particolare ovini e caprini. Quest’ultima via di trasmissione è stata all’origine di un’epidemia di encefalite da zecche in Francia nella primavera del 2020 con 43 casi umani di encefalite, meningoencefalite o con sintomi simil-influenzali associata al consumo di formaggio di capra crudo non pastorizzato. Va inoltre ricordato il ruolo di alcune specie di uccelli migratori coinvolti nel ciclo di trasmissione ed in grado di contribuire ad una distribuzione geografica delle zecche infette da TBEV lungo le rotte migratorie e avviare nuovi focolai di TBE.

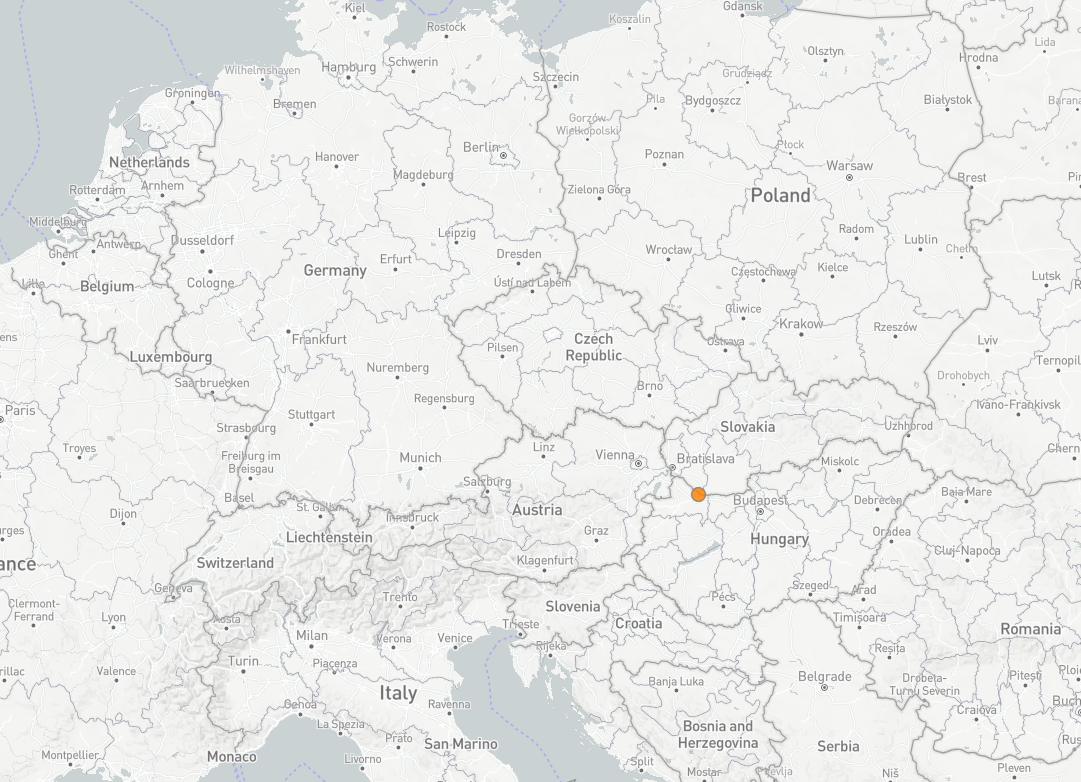

Principali fattori ecologici della distribuzione della TBE in Europa. La diffusione delle zecche è in parte spiegata dall’espansione dell’area geografica dovuta al cambiamento climatico, con l’aumento delle temperature, inverni più miti ed altri fattori ecologici, che giocano un ruolo cruciale nel determinare la capacità vettoriale delle zecche, così come il commercio transfrontaliero che può favorire la loro diffusione e distribuzione geografica. Il ciclo di trasmissione necessita della presenza di specie chiave di roditori che fungono da ospiti sensibili in grado di trasmettere il virus alle zecche e supportare sia la popolazione del vettore che la circolazione virale. I cervi invece amplificano l’abbondanza delle zecche agendo come ospiti negli stadi adulti e spostandole su lunghe distanze. Atri fattori sono: densità di strade forestali, precipitazioni maggiori nei mesi più secchi, percentuali di aree boschive, habitat che promuovono l’incontro di ungulati, roditori e zecche, tasso di raffreddamento che induce una diapausa comportamentale e favorisce l’attività larvale e ninfa sincrona nella primavera successiva.

Sorveglianza della TBE in Europa. Dal 2012 l’ECDC richiede a tutti gli Stati membri dell’Unione Europea, più Islanda e Norvegia, di notificare annualmente i propri dati TBE al Sistema Europeo di Sorveglianza (TESSy). Nel 2020, 24 paesi membri dell’UE/SEE hanno segnalato 3817 casi di TBE, con un aumento del 14% delle notifiche dal 2021 al 2022. La sorveglianza della TBE in Europa è attualmente incompleta e quindi i casi segnalati probabilmente riflettono solo in parte il rischio reale In Italia, dove dal 2017 è stata istituita una sorveglianza nazionale delle infezioni da virus TBE (PNA), nel 2022 c’è stato un incremento dei casi (72) e del tasso di mortalità (4,17%), principalmente da quattro regioni del nord-est. Il rischio di infezione può variare ogni anno, come risultato di cambiamenti nel rischio acarologico, nell’esposizione, del tasso di copertura vaccinale, dell’intensità dell’individuazione e nella segnalazione dei casi. Il confronto tra regioni e Paesi dipende dall’accuratezza e dalla coerenza dei sistemi di sorveglianza nazionale/regionale (attivo/passivo) e pertanto attualmente i dati relativi all’incidenza di TBE provenienti da diversi Paesi sono difficili da confrontare. In Italia le regioni Lombardia e Trentino sono endemiche per le TBE e mentre le prove indicano un alto rischio di esposizione alle zecche infette, mancano dati sulle zecche raccolti dall’uomo. Nelle aree endemiche in Italia è attualmente raccomandata la vaccinazione contro la TBE tra i residenti e i gruppi professionalmente esposti. In Friuli-Venezia Giulia dal 2013 e nel Province Autonome di Trento e Bolzano dal 2018, il vaccino contro la TBE è offerto gratuitamente ai residenti.

Approccio One Health per il controllo. Poiché il virus si trasmette tra zecche, animali e uomo, il controllo e la prevenzione richiedono un approccio One Health con la collaborazione multidisciplinare e intersettoriale e sistemi di sorveglianza attiva integrati, con studi epidemiologici ed ecologici. La sorveglianza è fondamentale, soprattutto perché le zecche possono trasmettere anche altre malattie, come quella di Lyme. Le campagne di prevenzione dovrebbero puntare su controlli regolari delle zecche dopo le attività all’aperto ed educare sulla corretta rimozione delle stesse. Per questo motivo, è fondamentale sensibilizzare gli operatori sanitari, i responsabili politici e il pubblico.

Conclusioni. La distribuzione del virus TBE sta cambiando con la comparsa di nuovi focolai di circolazione attiva del virus in aree precedentemente non registrate. Nel ciclo di trasmissione del virus TBE interagiscono molteplici fattori climatici, ambientali ed ecologici, che esercitano un ruolo cruciale nel determinare la capacità vettoriale delle zecche. Per il futuro occorre migliorare la conoscenza dell’interazione zecca-virus, zecca-ospiti e virus-ospiti e dei fattori e delle co-variate ambientali che influenzano il rischio di TBE, nonchè potenziare la sorveglianza integrata mediante modelli di rischio ad alta risoluzione e utilizzo di indicatori di allerta precoce. Tutte sfide che possono essere superate con ricerca, consapevolezza e collaborazione. È fondamentale rimanere vigili e proattivi per proteggere la salute pubblica dalla crescente minaccia della TBE.

Lectio magistralis di Maria Paola Landini già docente di Microbiologia e preside della Facoltà medico-chirurgica nell’Università di Bologna.

Lectio magistralis di Maria Paola Landini già docente di Microbiologia e preside della Facoltà medico-chirurgica nell’Università di Bologna.

Non sono i numeri del 2019, che per la prima volta svelarono una

Non sono i numeri del 2019, che per la prima volta svelarono una  Il 27 febbraio si è svolto a Roma presso la sede del Ministero della Salute il Convegno Nazionale dal titolo ‘Malattie trasmesse da vettori con un focus su Febbre emorragica Crimea-Congo e Encefalite da zecca’, organizzato dal Ministero della Salute in collaborazione con SIVeMP e SIMeVeP. La partecipazione di autorevoli relatori, provenienti da diversi settori (veterinaria, medicina umana, parassitologia, biologia, ornitologia) ha confermato la visione multidisciplinare in un’ottica di salute unica per le attività di sorveglianza, controllo e prevenzione. Durante le due sessioni sono stati affrontati e discussi temi relativi a: biologia di vettori e ospiti, vie di trasmissione, ruolo degli uccelli migratori, cambiamenti climatici, situazione epidemiologica in Europa e Italia, attività di sorveglianza integrata, attività di ricerca, ruolo del CESME e gestione dei casi sul campo.

Il 27 febbraio si è svolto a Roma presso la sede del Ministero della Salute il Convegno Nazionale dal titolo ‘Malattie trasmesse da vettori con un focus su Febbre emorragica Crimea-Congo e Encefalite da zecca’, organizzato dal Ministero della Salute in collaborazione con SIVeMP e SIMeVeP. La partecipazione di autorevoli relatori, provenienti da diversi settori (veterinaria, medicina umana, parassitologia, biologia, ornitologia) ha confermato la visione multidisciplinare in un’ottica di salute unica per le attività di sorveglianza, controllo e prevenzione. Durante le due sessioni sono stati affrontati e discussi temi relativi a: biologia di vettori e ospiti, vie di trasmissione, ruolo degli uccelli migratori, cambiamenti climatici, situazione epidemiologica in Europa e Italia, attività di sorveglianza integrata, attività di ricerca, ruolo del CESME e gestione dei casi sul campo. L’EMA raccomanda l’approvazione del primo vaccino contro la malattia emorragica epizootica (EHD)

L’EMA raccomanda l’approvazione del primo vaccino contro la malattia emorragica epizootica (EHD) La sempre più dilagante presenza di

La sempre più dilagante presenza di  Una

Una  La rete dei servizi veterinari

La rete dei servizi veterinari